一、非标商业崛起:从 “千店一面” 到 “千城千面”

在消费升级与商业迭代的浪潮中,非标商业异军突起,成为商业领域的热门话题。它打破传统商业的标准化枷锁,以独特的空间形态、多元的业态组合和鲜明的文化特色,为消费者带来全新的体验,也为城市商业格局注入了新的活力。

(一)跳出 “盒子”:从物理空间到消费体验的双重重构

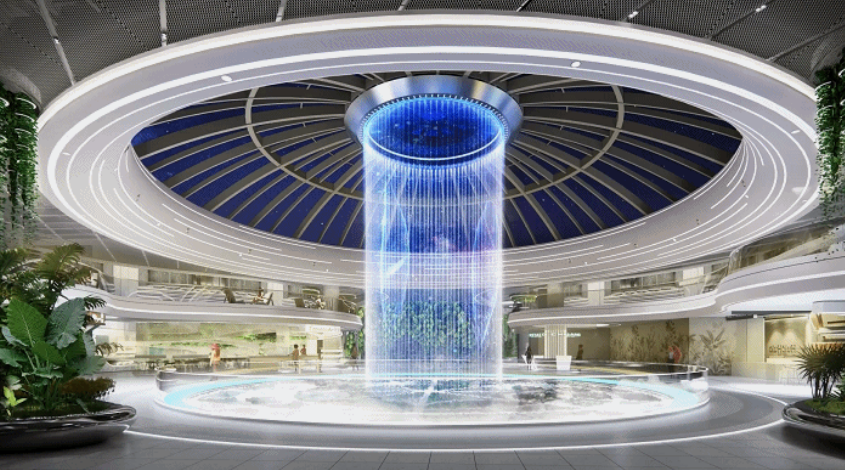

区别于传统商场的标准化 “盒子” 形态,非标商业以废旧厂房(如重庆鹅岭二厂)、历史街区(如广州永庆坊)、特色建筑(如重庆防空洞火锅店)为载体,打破空间限制,融合艺术展览、主题餐饮、文创零售等多元业态,打造 “可逛、可玩、可社交” 的沉浸式场景。

重庆鹅岭二厂,前身是民国时期的中央银行印钞厂,后成为重庆印制二厂。随着时代变迁,工厂停产,建筑闲置。经过改造,鹅岭二厂保留了老厂房的建筑风貌和工业遗迹,将其转变为集文化创意、艺术设计、餐饮娱乐等为一体的文创公园。涂鸦墙、复古的旧机器、错落的楼梯与现代的咖啡店、文创店、艺术工作室相互交织,吸引了众多年轻人前来打卡,成为重庆的文化新地标 。在这里,消费者不仅能购物消费,还能漫步其中感受历史与现代的碰撞,参与艺术展览、手工制作等活动,获得全方位的体验。

上海鸿寿坊保留里弄巷弄肌理,将百年历史建筑转化为 “15 分钟生活圈”,实现烟火气与精致体验的共生。鸿寿坊始建于 1933 年,最初是一处里弄,后历经改建。瑞安房地产接手后,采用 “原址保护、整体复建、构件再利用” 的原则,还原了鱼骨状肌理与石库门里弄结构,大面积利用旧砖,打造出开合有致的里弄商业空间。主入口处的艺术装置《上海点心》,以油条为灵感,展现上海市民生活特色;连廊内的《金色拱廊》装置,以螃蟹蒸笼为原型,留存上海的烟火气。“食集” 则集结了 30 多个美食品牌,有便民惠民生鲜店、各地老字号、品质网红与口碑名店等,主打用美食链接社区邻里关系 。周边居民在这里既能享受买菜、吃饭的便利,又能在充满历史韵味的环境中休闲社交,体验到传统与现代交融的生活方式。

(二)在地化突围:文化肌理与商业逻辑的化学反应

成功的非标商业深谙 “在地性” 核心 —— 解构城市文化基因(如山城梯坎、老街区故事),嫁接当代消费需求。

重庆十八梯以 “四夜狂欢” 概念激活老街,保留了山城形态与空间特色,并与当代潮流文化有效融合,以人文历史为基底,创造性提出集成了夜景、夜市、夜游、夜玩的 “四夜狂欢” 概念。游客可以在夜晚漫步青石板路,欣赏山城独特的夜景,品尝各类特色小吃,体验传统与现代相结合的娱乐活动,充分享受有滋有味的山城夜生活,让十八梯成为展现重庆文化与城市魅力的窗口。

成都 Regular 源野改造社区菜市场为艺术空间,保留市井烟火气的同时植入策展型零售。这里没有传统商场的规整布局,取而代之的是错落有致的建筑和充满创意的店铺。在保留菜市场原有功能的基础上,引入了众多小众设计师品牌、特色餐饮和艺术展览空间。消费者在这里既能感受到传统菜市场的热闹与生活气息,又能体验到时尚、艺术的消费氛围,实现了传统与现代、生活与艺术的完美融合,让商业成为城市记忆的 “活载体”。

二、三大动因驱动:非标商业为何成为消费新引擎

(一)消费升级:Z 世代催生 “体验经济” 新需求

随着 Z 世代逐渐成为消费主力军,消费市场的需求结构发生了显著变化。这一出生于 1995 - 2009 年的年轻群体,约占中国总人口的 16% - 18%,规模达 2.6 - 2.8 亿人 。他们成长于经济高速发展、互联网全面普及的时代,数字素养极高,消费心理动因以悦己、兴趣驱动、情绪价值和圈层认同为核心 。

Z 世代不再满足于传统商业提供的单纯购物功能,他们更追求消费过程中的情绪价值与社交属性,愿意为独特的体验和个性化的服务买单。相关数据显示,2023 年中国 Z 世代的年消费总额达 4 - 5 万亿元,占全国消费市场 40%,预计到 2035 年,Z 世代整体消费规模将增长至 16 万亿元,成为未来消费市场增长的核心部分 。

在这样的消费趋势下,非标商业顺势崛起,为 Z 世代提供了他们所追求的 “体验经济” 新场景。以上海现所为例,这个由老厂房改建而成的创意街区,总面积约 7000 平方,集办公、商店、餐饮于一体,涵盖了近 50 个创意生活方式品牌,从建筑设计、时尚艺术到户外美学 。现所通过主理人孵化计划,挖掘社区 KOL(退休教师 / 才艺达人 / 拥有特别技能的人),经培训认证成为签约主理人,让商户深度参与到内容共创中。在这里,“买手店 + 独立品牌 + 主题活动” 的社群生态已然形成,不同品牌之间的客群高度重合,消费者可以一站式打卡自己感兴趣的品牌,各品牌之间也更容易碰撞出合作与跨界的火花。中庭放置着休闲椅和长凳,顶部天窗引入自然光线,模糊了室内与室外的边界,行人漫步其中,既享有宽敞的活动空间,又能顺着路线慢慢逛,每个品牌都自然地进入行人的视野里,人们在这里交流、互动,形成了一个充满活力的社交空间。

同样,重庆民主村社区也抓住了年轻人的消费心理,引入 300 多家主理人小店。这个曾经的老旧社区,如今充满了文艺气息,咖啡香与五金店并存,理发店和古着店相邻,形成了一种独特的混搭风格。社区内还经常举办各种主题活动,如艺术展览、手工市集等,吸引了众多年轻人前来。在这里,消费者不仅能购买到心仪的商品,品尝到特色美食,还能参与到各种活动中,结交志同道合的朋友,满足了他们对 “独特体验” 和社交的追逐。

(二)城市更新:存量空间激活的 “破题之道”

随着我国城镇化率超 67%,城市发展从大规模增量建设转向存量提质改造和增量结构调整并重,进入了城市更新的重要时期 。据不完全统计,全国目前有超 2600 个老厂区、老街区等待改造升级,城市更新成为解决城市发展问题、提升城市品质的关键举措。

在城市更新的进程中,非标商业成为了激活存量空间的 “破题之道”。它以较低的成本对老旧建筑进行改造利用,在保留城市历史文化风貌的同时,注入新的商业活力,实现了 “旧空间” 与 “新消费” 的嫁接。

北京首创・郎园 Station 便是一个成功的案例。它的前身是建于上世纪 60 年代的北京纺织仓库,曾是北京纺织工业系统的主要仓储基地 。改造过程中,首创・郎园 Station 遵循 “新旧共生” 的理念,完整保留了 30 座仓库的红砖建筑基本格局,以及 2.23 公里别具特色的专用铁路,原有的火车站台、库房红砖墙、山形屋脊、瞭望塔、避雷针、加油站等工业符号和文化记忆都被原汁原味地保留下来 。在此基础上,引入了文化创意、餐饮、零售等多元业态,将其打造成集文化、餐饮与购物于一体的新型城市空间 。如今,这里不仅是文艺青年的聚集地,还吸引了众多影视后期制作、影视投资、策划、出品、宣发等全链条企业进驻,成为了北京的文创地标。2025 年春天,园区迎来开业以来客流新高,单日客流最高达 4.5 万人,成为激发消费新活力的重要空间 。

南京紫金・钟爱里则以骑行主题激活紫金山麓空间。它利用原有的老旧厂房和闲置空地,打造了集骑行驿站、自行车博物馆、特色餐饮、文创零售等为一体的非标商业项目。这里不仅有专业的骑行道和相关设施,还会定期举办骑行活动、自行车文化展览等,吸引了大量骑行爱好者和游客前来。通过这种方式,紫金・钟爱里不仅盘活了存量空间,还为城市增添了新的文化休闲场所,实现了城市更新与商业发展的双赢。

这种非标商业改造模式,既降低了城市更新的开发成本,又延续了城市的文脉,成为政策支持的 “城市微更新” 典型路径。自然资源部也提出从规划提升资源资产价值、零星用地整合、容积率奖励和土地复合利用等四个方面,激活存量空间,解决地方在推进城市更新时的用地问题,为非标商业的发展提供了有力的政策保障。

(三)政策东风:从 “野蛮生长” 到 “有序创新”

非标商业的蓬勃发展,离不开政策的引导与支持。各地政府敏锐地捕捉到非标商业在促进消费、推动城市更新等方面的潜力,纷纷出台相关政策,为非标商业的发展留出 “弹性空间”,推动其从 “野蛮生长” 走向 “有序创新”。

广州永庆坊在改造过程中,制定了 “微改造” 技术标准,通过 “绣花式” 的改造方式,在保留历史建筑和街巷肌理的基础上,引入新业态,实现了传统文化与现代商业的有机融合 。这种改造模式既保护了城市的历史文化遗产,又提升了区域的商业价值,成为城市更新的典范。同时,政府通过政策引导,吸引了众多优质商户和品牌入驻,形成了良好的商业生态。

贵阳阿云朵仓则试点 “小而美” 沉浸式剧场,利用闲置的仓库空间,打造了具有特色的文化演艺场所 。政府在场地租赁、税收优惠、项目扶持等方面给予政策支持,鼓励文化创意企业和团队入驻,推动了当地文化产业的发展,也为非标商业的业态创新提供了新的思路。

重庆出台政策鼓励利用防空洞、天台等特色空间发展商业。例如,一些防空洞被改造成火锅店、酒吧、书店等,独特的空间环境吸引了大量消费者 。政府通过简化审批流程、提供资金补贴等方式,引导社会资本参与,让这些特色空间焕发出新的商业活力,形成了 “政府引导 — 市场创新 — 文化赋能” 的良性循环。

这些政策的出台,不仅为非标商业的发展提供了保障,也促进了非标商业的规范化、可持续发展,使其在城市经济发展中发挥更大的作用。

三、标杆案例解码:非标商业的创新 “方法论”

(一)空间叙事型:用场景讲好城市故事

空间叙事型非标商业以独特的建筑空间为载体,通过场景营造讲述城市故事,让消费者在空间漫步中感受城市文化的魅力。

重庆金山意库是将工业厂房改造为 “艺术 + 生活” 复合体的成功典范。其前身是金山工业园,2016 年开始改造,历时四年完成。园区保留了青灰色与白色的工业建筑基调,呈现出极简主义的时尚感与高级品味 。露天雕塑与青灰色建筑相互映衬,工业风与艺术氛围相得益彰。这里定期举办设计节、创意市集等活动,如 “两江创意活动月”“金山意库青年节” 等文化 IP 活动 。每逢活动,园区内人头攒动,艺术爱好者们穿梭于各个摊位和展览之间,交流着对艺术和生活的见解;年轻家庭带着孩子在园区内游玩,孩子们被新奇的艺术装置和创意手工吸引,欢声笑语回荡在园区。在这里,艺术不再是高高在上的存在,而是融入到日常生活的点滴之中,成为人们生活的一部分,让 “高冷美学” 与 “烟火气” 完美结合。

上海张园则是保护性修复百年石库门,打造 “历史建筑里的时尚秀场”。张园位于上海市静安区南京西路风貌保护区核心位置,拥有上海现存规模最大、保存最完整的石库门建筑群 。在改造过程中,遵循 “修旧如旧” 的理念,保留了清水红砖、乌漆木门、石砌门框等石库门建筑的原汁原味 。同时,引入众多首店、高定品牌以及沉浸式展览,如法国高端护肤品牌 “伊菲丹” 的亚洲首家城堡店在此落户 。漫步在张园,仿佛穿越回老上海,弄堂里的故事在耳边回响;走进品牌店铺,又能感受到国际潮流的气息扑面而来。这里常常举办时尚秀、新品发布会等活动,将 “老上海风情” 与 “国际潮流” 无缝对接,成为上海时尚文化的新地标。

(二)社群运营型:主理人经济激活 “圈层消费”

社群运营型非标商业聚焦主理人经济,通过打造特色店铺和举办主题活动,吸引特定圈层的消费者,形成 “圈层消费”。

宁波 DEMOHOOD 是聚焦 “小而美” 主理人店铺的代表。它的前身是宁波白天鹅毛巾厂,改造后成为一个占地 12 亩、约 6450㎡的开放式文创商业组团 。这里汇聚了 50 + 独立品牌,涵盖咖啡、手作、设计师服饰等多个领域 。在空间设计上独具匠心,做到了 “首层有花园,二层有露台”,以 “留白式” 设计营造出探索感 。走进 DEMOHOOD,就像走进了一个充满惊喜的宝藏世界。首层的咖啡馆飘出阵阵咖啡香,人们坐在花园里,享受着悠闲的时光;手作店里,主理人专注地制作着各种手工艺品,顾客们饶有兴趣地观看,不时与主理人交流心得;二层的设计师服饰工作室里,陈列着独特的设计作品,吸引着追求个性的消费者前来挑选。这里还经常举办各类主题活动,如艺术展览、手工体验课等,让消费者在购物的同时,还能参与到各种有趣的活动中,结交志同道合的朋友,成为本地青年的 “理想生活实验场”。

成都东郊记忆以 “音乐 + 工业” 为主题,成功聚集了 Livehouse、唱片店、音乐人工作室等音乐相关业态 。这里的建筑保留了红光电子管厂的工业遗迹,如火车头、老厂房等,同时注入现代音乐文化内容 。每年举办超过 2500 场活动,包括各类音乐节、演唱会、音乐比赛等 。在音乐节期间,来自全国各地的音乐爱好者汇聚于此,他们跟着音乐的节奏尽情摇摆,呐喊欢呼,现场气氛热烈非凡。这里不仅是音乐的舞台,也是粉丝们交流互动的平台,形成了 “粉丝经济 + 文化体验” 闭环,年客流量超 500 万人次,成为成都的文化新名片。

(三)功能跨界型:打破业态边界的 “混搭哲学”

功能跨界型非标商业打破传统业态边界,将多种功能融合在一个空间内,实现 “1+1>2” 的效果。

北京南阳・共享际将闲置剧场改造为 “办公 + 商业 + 社交” 复合空间。底层是充满文艺气息的咖啡馆、时尚的买手店;二层为联合办公区,开放式的办公环境和共享的设施,为创业者和自由职业者提供了便捷的工作空间;屋顶则设有露天剧场,举办各类演出、活动 。在这里,人们可以在早上来到咖啡馆,享受一杯香醇的咖啡,开启美好的一天;上午在联合办公区专注工作,与其他创业者交流合作;中午在买手店逛逛,挑选心仪的商品;晚上来到露天剧场,欣赏精彩的演出,放松身心,实现了 “工作 — 消费 — 娱乐” 场景的无缝切换,为人们提供了一种全新的生活方式。

福州榕发・悦动广场定位 “运动主题娱乐公园”,地上是 2.6 万平方米体育广场,设有篮球场、滑板区等运动场地 ;地下引入运动装备店、轻食餐吧等商业业态 。通过 “运动积分兑换消费权益” 模式,吸引消费者积极参与运动 。在体育广场上,年轻人在篮球场上尽情挥洒汗水,滑板爱好者们展示着炫酷的技巧;运动结束后,人们来到地下的运动装备店,挑选适合自己的装备,再到轻食餐吧品尝健康美味的食物。这种将运动与商业相结合的模式,构建了 “健康生活生态圈”,满足了人们对于健康生活的追求。

四、挑战与破局:从 “网红” 到 “长红” 的必经之路

(一)文化门:拒绝 “符号化消费”,深耕在地价值

部分项目因过度商业化消解本土性,如某老街改造沦为 “网红模板”,复购率低迷。破局关键在于 “文化解码”:重庆鲁祖庙保留百年药铺、老茶馆,引入港式茶餐厅时融入山城吊脚楼元素,让 “新旧共生” 成为核心吸引力。

鲁祖庙传统风貌区始建于 1911 年,由大同路、民生路、石灰市街、民权路四条道路围合而成,这里曾是老重庆最繁华的街道之一,被誉为城市文化 “活的记忆” 。在改造过程中,鲁祖庙保留了 12 处风貌建筑、3 处历史建筑和 3 处文物建筑,还保留了原有的街巷、台阶和大树 。同时,深入挖掘其历史文化底蕴,曾经这里是 20 多家大型书店云集的 “书市一条街”,抗战时期,世界书局重庆分局就位于鲁祖庙,是当时重庆最大的图书公司和文化场所之一,文化底蕴深厚 。如今,这里不仅有咖啡、奶茶、品牌书店等时尚新潮的店铺,还保留了鲜花销售、农贸市场、粮油副食店等满足本地居民日常生活所需的业态 。在引入新的商业业态时,鲁祖庙注重与本地文化的融合,例如港式茶餐厅融入山城吊脚楼元素,使其在保留传统韵味的同时,又充满了时尚与创新的气息,让游客在品尝美食的同时,也能感受到独特的地域文化魅力,实现了历史文化与现代商业的完美融合,避免了 “符号化消费”,真正做到了让文化成为商业的灵魂。

(二)运营门:从 “房东思维” 到 “共创生态”

传统租赁模式难持续,上海现所、杭州天目里等项目通过 “主理人孵化 — 品牌共创 — 活动策划” 全链条运营,为商户提供流量扶持、创意指导,形成 “商业体 + 商户 + 消费者” 的共生关系,提升用户粘性。

上海现所通过主理人孵化计划,挖掘社区 KOL(退休教师 / 才艺达人 / 拥有特别技能的人),经培训认证成为签约主理人,让商户深度参与到内容共创中 。现所还为商户提供流量扶持,利用社交媒体、线下活动等多种渠道,为商户进行宣传推广,提高商户的知名度和曝光度 。在创意指导方面,现所会定期组织培训和交流活动,邀请行业专家和成功的创业者分享经验和见解,帮助商户提升创意和经营水平 。通过这些举措,现所形成了 “买手店 + 独立品牌 + 主题活动” 的社群生态,不同品牌之间的客群高度重合,消费者可以一站式打卡自己感兴趣的品牌,各品牌之间也更容易碰撞出合作与跨界的火花 。在这里,商业体、商户和消费者紧密相连,形成了一个互利共赢的共生关系,提升了用户的粘性和忠诚度。

杭州天目里总建筑面积约为 23 万平方米,涵盖了办公、艺术馆、艺术中心、秀场、设计酒店及艺术商业等多种功能 。天目里积极招揽美术馆、博物馆等运营团队,每个星期都有不同的社群活动,比如每年中国美院毕业生设计展览、多抓鱼二手物品售卖、各种市集、观影等活动 。这些活动不仅丰富了市民的文化生活,也提升了园区的知名度和影响力,为商户带来了持续的人流和商机 。同时,天目里注重与商户的合作,为商户提供良好的经营环境和支持,共同打造多元化的业态组合,满足消费者的不同需求,形成了良好的商业生态。

(三)政策门:平衡商业效益与公共价值

城市更新中需预留 “弹性空间”:广州规定历史街区改造中必须保留 30% 以上原生业态,成都出台《非标商业空间规划指引》,明确容积率、文化保护红线,避免 “千城一面” 与过度开发。

广州在历史街区改造中,制定了严格的政策规定,要求必须保留 30% 以上的原生业态 。以永庆坊为例,在改造过程中,遵循 “微改造” 的理念,采用 “绣花式” 的改造方式,保留了大量的传统建筑和街巷肌理,同时引入了新业态,实现了传统文化与现代商业的有机融合 。通过保留原生业态,永庆坊保留了原有的生活气息和文化氛围,让居民和游客能够感受到老广州的韵味 。同时,新引入的业态也为街区注入了新的活力,吸引了更多的游客和消费者,实现了商业效益与公共价值的平衡。

成都出台的《非标商业空间规划指引》,明确了容积率、文化保护红线等指标 。在城市更新过程中,严格按照规划指引进行建设和改造,避免了过度开发和 “千城一面” 的现象 。例如,在一些历史文化街区的改造中,通过控制容积率,保持了街区的原有尺度和风貌;明确文化保护红线,确保了历史文化遗产得到有效保护 。同时,鼓励在符合规划的前提下,进行创新和探索,发展具有特色的非标商业,为城市商业发展注入新的活力,实现了城市更新与商业发展的良性互动。

五、未来展望:非标商业的 “破圈” 与 “深耕”

随着消费个性化、城市更新深化,非标商业将呈现三大趋势:1. 小而美:5 万平方米以下的精致项目成主流,如深圳南头古城 “街区式商业”,灵活适配社区与景区;

2. 全融合:文旅、体育、科技深度跨界,如南京骑行主题街区、重庆 “高空咖啡 + 夜景经济”;

3. 可持续:从 “流量收割” 转向 “价值沉淀”,通过文化 IP 运营(如老字号创新、非遗活化)实现长期生命力。当防空洞里的火锅不再只是猎奇,当老厂房的咖啡香融入社区日常,非标商业正重新定义城市消费的温度 —— 它不仅是商业形态的创新,更是人与城市、传统与现代对话的新范式。在摆脱 “复制粘贴” 的路上,非标商业的终极命题,是如何在商业效益与文化价值间找到动态平衡,让 “新宠” 变 “长红”。

![《现代商业》杂志征稿函[list:jibie] [list:zhouqi]](/static/upload/image/20251014/1760434003116724.jpg)

![现代商业杂志2026年1月第2期目录[list:jibie] [list:zhouqi]](/static/upload/image/20260130/1769738081701876.jpg)

![现代商业杂志2026年1月第1期目录[list:jibie] [list:zhouqi]](/static/upload/image/20260122/1769069454334303.jpg)

![现代商业杂志2025年12月第24期目录[list:jibie] [list:zhouqi]](/static/upload/image/20251231/1767153035251169.jpg)

![现代商业杂志2025年12月第24期封面[list:jibie] [list:zhouqi]](/static/upload/image/20251231/1767152986285130.jpg)

![现代商业杂志2025年12月第23期目录[list:jibie] [list:zhouqi]](/static/upload/image/20251218/1766049530423459.png)

![现代商业杂志2025年12月第23期封面[list:jibie] [list:zhouqi]](/static/upload/image/20251218/1766049493493027.png)

![现代商业杂志2025年11月第22期封面[list:jibie] [list:zhouqi]](/static/upload/image/20251203/1764733781548831.jpg)

![现代商业杂志2025年11月第22期目录[list:jibie] [list:zhouqi]](/static/upload/image/20251203/1764733703677195.jpg)

![现代商业杂志2025年11月第21期目录[list:jibie] [list:zhouqi]](/static/upload/image/20251119/1763538145836909.jpg)

![现代商业杂志2025年11月第21期封面[list:jibie] [list:zhouqi]](/static/upload/image/20251119/1763537985995857.jpg)

![现代商业杂志2025年10月第20期目录[list:jibie] [list:zhouqi]](/static/upload/image/20251104/1762243489601608.jpg)